- 電流計の選定方法

- CT比

電流計の選定方法

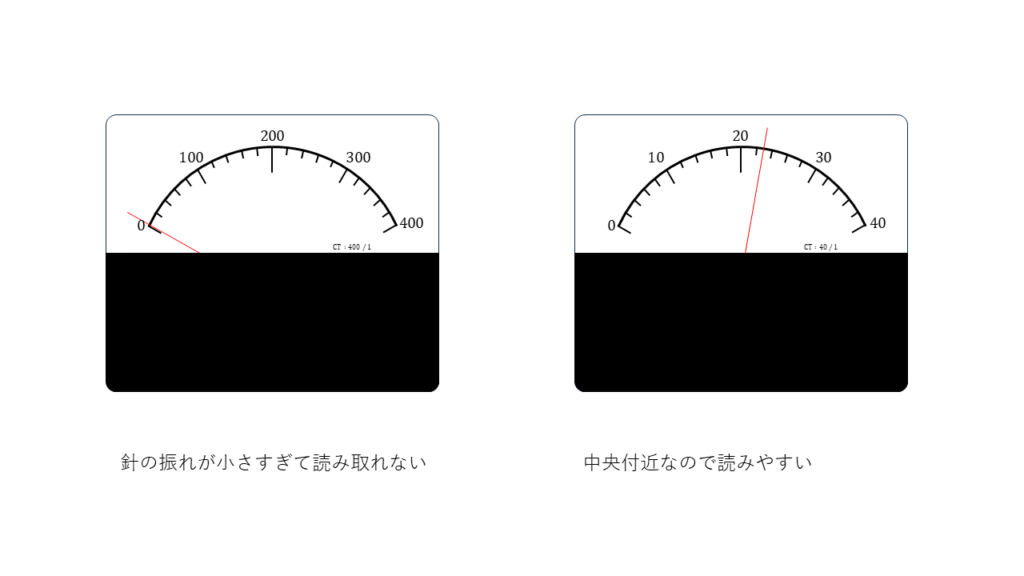

配電盤や制御盤、現場操作スイッチなどに取り付けている電流計は、想定される負荷電流又は定格電流がフルスケールの50~70%(1/2 ~ 2/3)程度となるように選定します。

定格電流などの50~70%とすることで、電流計の針が中央付近まで振れるため読み取りやすくなるからです。

また、電流計は計器用変流器(CT)と組み合わせて使用するため、CTと電流計のCT比を合わせることも重要です。

例)30kVA 単相3線式変圧器の二次側の電流計の選定

変圧器二次側の定格電流\(\rm I_n2 \)は、

\( \rm{ I_{2} } = \displaystyle \frac{ 30 \times 10^{3} [VA] }{ 200 [V] } = 150 [A] \)

選定する電流計のフルスケールの値を\( \alpha \) とすると、

\( \alpha = \displaystyle \frac{ 150 \rm{[A]} }{ \displaystyle \frac{1}{2} } = 300 \rm{[A]} \)

\( \alpha = \displaystyle \frac{ 150 \rm{[A]} }{ \displaystyle \frac{2}{3} } = 225 \rm{[A]} \)

電流計のフルスケールは主に以下のようなラインナップがある。

| 直接接続(1VA以下) | CT接続(1VA以上) | |

|---|---|---|

| 500mA | 10A | 150A |

| 1A | 15A | 200A |

| 3A | 20A | 300A |

| 5A | 30A | 400A |

| 7.5A | 40A | 500A |

| 10A | 50A | 600A |

| 15A | 60A | 750A |

| 20A | 75A | 800A |

| 30A | 100A | |

上記の中で適しているのは、300Aの電流計と言える。

大規模な事業所などでは将来分の余裕を考慮し、初期導入時の変圧器は負荷率を低く抑える傾向にあるため、定格電流から電流計を選定してしまうと実際に流れる電流値に対して過大となてしまう場合もあります。

そのため一般的に用いられる可動鉄片形の電流計では、針の振れが小さすぎて正確な値が読み取りにくくなるため、電子式のマルチメーターを採用することで問題を解消することができます。

CTの選定

CTは電流計や保護継電器と組み合わせて使用するため、電流計と同様に負荷電流又は定格電流の50~70%(1/2 ~ 2/3)程度となるように選定します。

高圧用のCTは、二次側電流が 5 [A] で固定されていますが、低圧用のCTには 1 [A] と 5 [A] の2種類があるため既存の設備を更新する際には、CT二次側電流の値にも注意が必要です。

CT比

CT比とは、計器用変流器(CT)の一次側電流と二次側電流の変換比のことです。

例)CT比 200/5 [A]

このCTは、一次側に 200 [A] の電流が流れたときに、二次側に 5 [A] の電流が流れるように設計されています。

CT二次側の電流は一般的には 5 [A] ものが多いですが、工場などの配電盤と現場操作盤の距離の離れている場合には、二次側電流が 1 [A] の機器を使用します。

これは、CTの定格負担を超えないようにするためです。

CT定格負担

CTは電流の値を変換する変圧器です。変圧器なので、電圧変換用の変圧器と同様に定格容量があります。変流器では、定格容量とは呼ばずに「定格負担」と呼ぶのが一般的です。定格負担の大きさは以下のラインナップがあります。

低圧用の定格負担:5VA、15VA、40VA

高圧用の定格負担:10VA、25VA、40VA

定格負担はCT二次側に接続する機器や電線の太さ・長さによって適したものを選定します。

配電盤のCTから現場操作スイッチまでの配線が長距離の場合、電線の抵抗による負担(消費電力)が大きくなってしまうため、電流の値を小さくするために二次側電流 1 [A] のCTを使用し、電線の太さを細くし施工しやすくします。

高圧用のCTは、過電流継電器の電源としても使用される場合もあるため、40VAのものが多く採用されています。

例)CT二次側電線の長さの計算

定格負担15VA、二次電流5AのCTに太さ\( 2\rm mm^2\) の電線を使用する場合、電線の長さを\(\rm L [km]\)とすると、

\( 15 [\rm VA] = \left( 5 \rm[A] \right)^2 \times 9.24 [ \rm \Omega/km] \times L [\rm km] \)

\( \rm L = \displaystyle \frac{15}{5^2 \times 9.24} = 0.6493 [km] \rightarrow 64.9 [m] \)

一方、定格負担15VA、二次電流1AのCTに太さ\( 2\rm mm^2\) の電線を使用する場合、電線の長さを\(\rm L [km]\)とすると以下のようになります。

\( 15 [\rm VA] = \left( 1 \rm[A] \right)^2 \times 9.24 [ \rm \Omega/km] \times L [\rm km] \)

\( \rm L = \displaystyle \frac{15}{1^2 \times 9.24} = 1.623 [km] \)

以上のことから、大規模な事業所などでは、CT二次電流は1 [A]のもが多く使用されています。

高圧用の機器の場合は、高圧用CT二次回路に低圧用CTを設けて1 [A]を作り現場まで電流の信号を送ります。

過電流継電器(保護継電器)との組み合わせ

変流比を定格電流(負荷電流)の50~70%にするもう一つの理由が高圧機器における過電流継電器との組み合わせです。

安価な過電流継電器は、CT回路の電流によって電源を生み出す仕組みの機器となっています。

この時、1.0 [A]以下の電流では、電源を確保できなくなることがある。また、過電流保護の設定が可能な電流の範囲が 3 [A]以上であるため、CT比をむやみに大きくしてしまうと過電流の動作範囲から外れてしまい適正な保護ができなくなる恐れがあります。仮に、動作範囲内に設定することができたとしても、動作までの時間が長くなってしまい、上位の遮断器との動作時間での協調を保てない場合もあります。

反対にCT比を定格電流に近づけすぎてしまった場合、始動電流(突入電流)で過電流継電器が誤動作してしまう恐れがあります。

取付の注意点

インバータ回路に取り付ける場合

インバータの二次側に可動鉄片形の電流計を取り付ける場合にはいくつか注意する点があります。

- キャリア周波数を\( 5 \rm [kHz] \) 未満に設定する

キャリア周波数が\(5 \rm kHz\) を超える場合に、可動鉄片形電流計をインバータ二次側(出力側)に接地すると計器内部の金属部品に生じる渦電流損が大きくなり、焼損に至る恐れがあります。

キャリア周波数の変更ができない場合には、近似値実効値形電流計を使用してください。 - CTの定格負担を使用負担の10倍で選定する

高調波成分による誤差と低周波領域における励磁電流増大により、誤差が大きくなるので使用負担の約10倍の定格負担の機器を使用してください。

また、25Hz以下の低周波領域では誤差が大きくなるため値は参考値程度と考えてください。

CTの二次側開放禁止

CTの二次側は一次電流が流れている状態では回路してはいけません。

CT二次側を回路すると一次側電流は流れますが、二次側電流は電路が形成されていないため流れることができず、二次側に高電圧を誘起し、温度が上昇します。これにより、絶縁破壊や焼損事故につながる恐れがあるため、CTの二次側は必ず閉回路とする必要があります。

二次側に何も接続しない場合は、CT二次は短絡した状態とします。

参考リンク

三菱指示電気計器・三菱<電子式>指示計器・三菱トランスデューサ

https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/fa/document/catalog/pmd/ym-c-y-0692/y0692e1603.pdf

インバータの2 次側に可動鉄片形電流計を設置するときの注意事項

https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/document/technews/inv/mf-i-033/mfi033a.pdf

三菱計器用変成器

https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/fa/document/catalog/pmd/ym-c-y-0550/y0550x2403.pdf