汎用的な場所、用途で使用するケーブルでは、「電圧」、「ケーブルサイズ」を伝えるだけで、施工業者の片が購入してくれるケースも多いと思います。

しかし、構内の重要箇所などケーブルを長期間、トラブルなく使用したいと考える場所には特殊仕様を採用することがあります。今回は、高圧ケーブルにおける特殊仕様について代表的なものを紹介していきます。

外部半導電層

外部半導電層の製造方法には、「テープ巻き方法(E-T)」と「内部半導電層・絶縁体・外部半導電層の3層を同時押し出しする方法(E-E)」がの2種類があります。

外部半導電層がテープ巻きの場合、ケーブル制作時などの水分などが原因で期待寿命を迎える前に外導水とりーによって地絡事故を発生させてしまうことがあります。

一方、E-Eケーブルでは、クリーンルーム内で3層を同時に押し出して製造されるため、製造工程で水分などの外導水トリーの原因となるものが発生しにくい特徴があります。

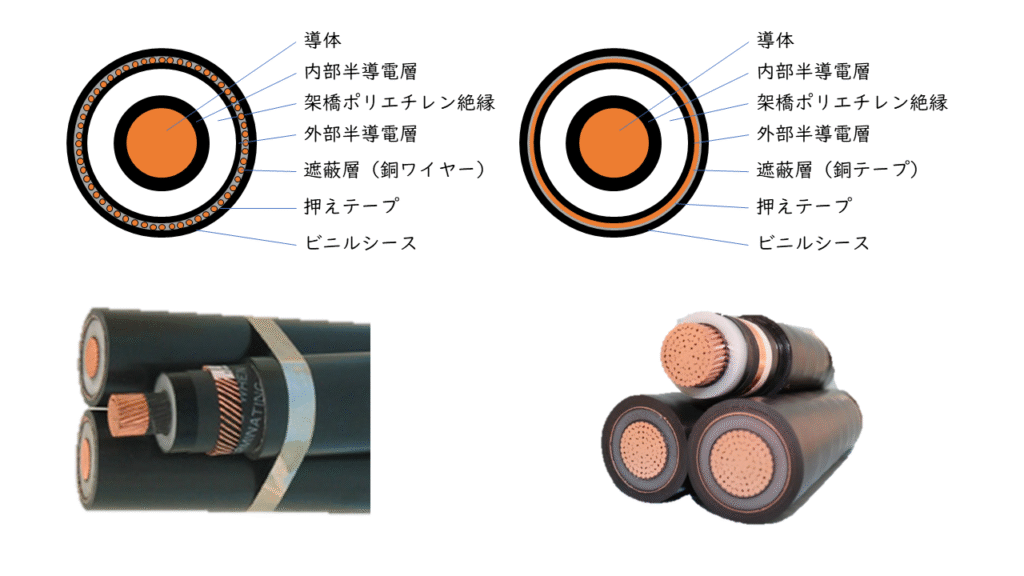

遮蔽層

遮蔽層には主に以下の2つがあります。

- 遮蔽銅テープ

- ワイヤーシールド(銅線)

銅テープ

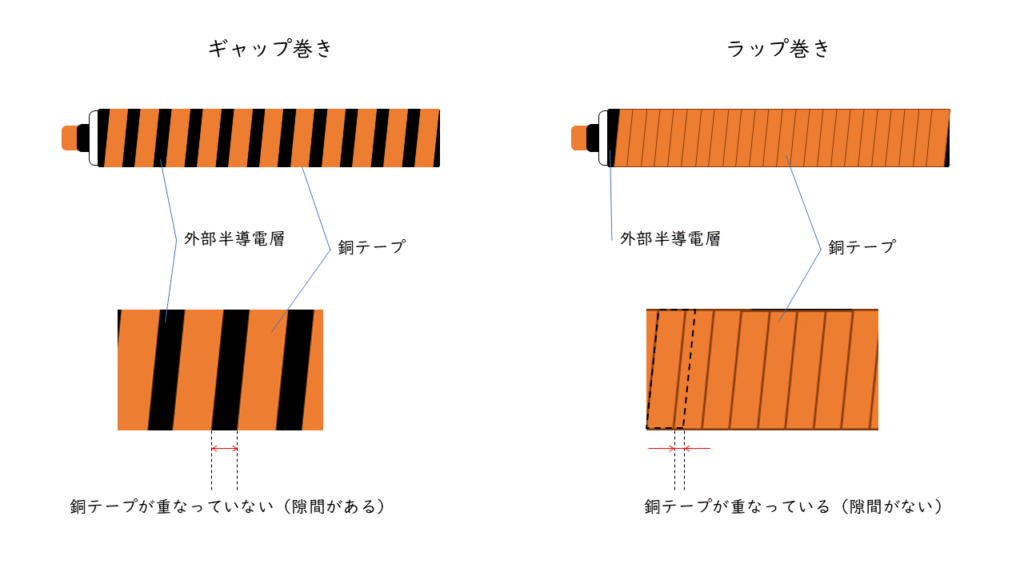

6kV用高圧ケーブルの遮蔽層は一般的には銅テープが使用されています。銅テープの巻き方は「ギャップ巻き」と「ラップ巻き」の2種類があり、近年の高圧ケーブルは基本的に「ラップ巻き」が採用されています。

ラップ巻きの重ね幅は、標準仕様では、1/3程度重ねて巻き付けられています。電力会社向けなど、指定をすることで、重ね幅を1/2に指定することも可能なようです。

銅テープは、シュリンクバックやヒートサイクルによって破断し、そこから放電が起こり火災事故に至るケースがあります。そこで、重ね幅を大きくすることで万が一、破断が生じても重ね巻きしている部分で導通が確保されるので、放電は起こらず火災のリスクを低減することができます。

ワイヤーシールド(銅線)

22kV以上の特高ケーブルでは、ワイヤーシールの採用が多くなっているようです。銅テープの代わりに、銅線(銅ワイヤー)を遮蔽層使用した構造になります。銅テープよりも強度が高く、ヒートサイクルやシュリンクバックによって破断するリスクは非常に低くなります。

6kVなどの高圧ケーブルでは特殊仕様となってしまうため、600sq以上かつ構内幹線などの重要な個所に使用するケーブルでは採用するメリットもあるかと思います。

シース(遮水)

外導水トリーの対策として、耐水性の高いシースを採用ケースがあります。耐水性をよくするものとしては、以下の2種類のシース構造があります。

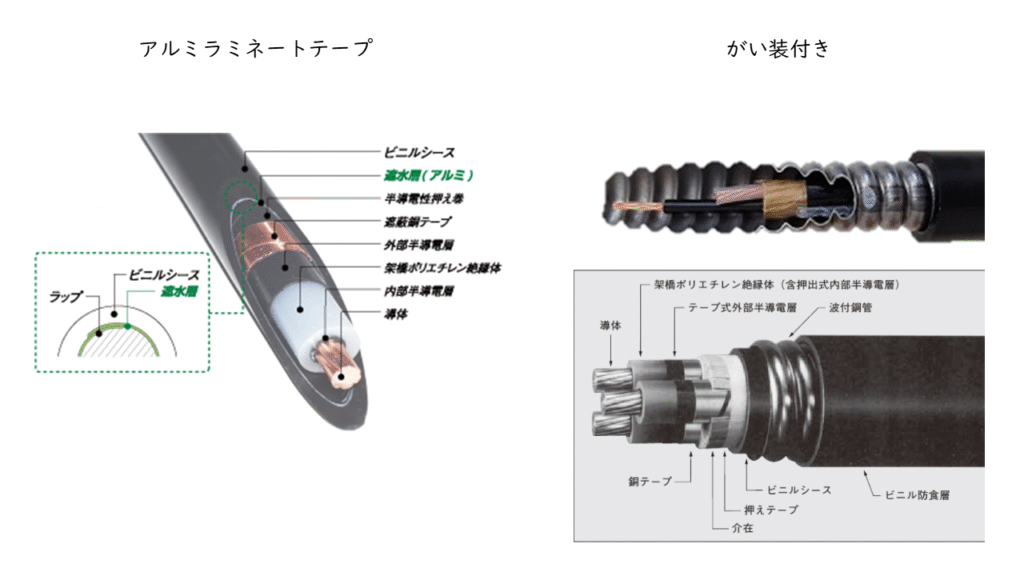

- アルミラミネートテープ

- がい装付き

これらを「遮水層」と呼ぶ場合もあります。

アルミラミネートテープ

アルミラミネートテープは、外部半導電層と外装の間にアルミラミネートを施すことで、水トリーの発生を抑制する構造です。通常の製造ラインの中間で、アルミラミネートテープを施す工程を加えるため、特殊仕様となります。

メーカーによって対応可能なケーブルは異なりますが、60sq以上のケーブルであれば対応可能と回答をいただくことが多い印象です。高難燃ケーブルにも対応できるので、がい装付きケーブルよりも安価に耐水性を上げることができます。

がい装付き

がい装の種類には、「波付鋼管」、「鋼帯」、「鉄線」の3種類があります。

アルミラミネートテープよりも強度はありますが、ケーブルの施工性は悪くなります。

標準仕様でも耐火性が良く、外部からの影響にも強いのが特徴です。

外装が一般仕様とは異なるので、特殊仕様になります。

防食層

防蟻層

防蟻層の材質は「ナイロン」が一般に使用されているが、近年では、防蟻剤入りのビニルを被覆材に使用したものも販売されています。主に西日本地方の蟻害発生エリアでの採用が多いようです。ケーブル仕様では、「A」がつくようになります。

https://www.swcc.co.jp/jpn/news/detail/2021/news_3309.html

また、防蟻層には蟻によるケーブル被害を防ぐほかに、遮水性能を高める結果もあるようです。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/tieiej/40/3/40_12/_pdf/-char/ja

防鼠層

シースに防鼠剤としてトウガラシの辛味成分(カプサイシン)を練り込んだケーブルです。主に、低圧ケーブルや制御用ケーブルに使用されているようです。

高圧以上のケーブルではメーカーに依頼して対応していただける場合もあるようで、特殊仕様になっています。

難燃

IEEEstd.383:1974に規定されている、垂直トレイ燃焼試験に合格する難燃性ビニルをシースに使用したケーブルです。ケーブル仕様では、「F-」がつくようになります。

例)架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(難燃仕様)

→ F-CVケーブル

表示テープ・印字

ケーブルの仕様の表示方法は、以下の2つあります。

- 仕様を印刷した表示テープをケーブル内部の遮蔽層と抑えテープの間に入れ込む方法

- ケーブル外装に仕様を印字する方法

パッと見てケーブルの使用を確認できるのは非常に便利です。

しかし、ケーブル外装に印字する方法は、布設工事を行っている途中で擦れて読み取りにくくなる恐れがあります。

表示テープをケーブル内に入れ込む方法をでは、長期間使用しても表示に記載された文字が読み取れなくなるということはありません。しかし、外装を剥がなければ確認できないため、あまりメリットはありません。

また、負荷変動が大きく、負荷率の高いケーブルの場合、膨張・収縮によって遮蔽層がテープによって破断されることがあります。沿線方向への破断のため重ね巻きの場合、火災に至ることはないがケーブルへストレスがかかるため更新の計画を感がる必要があります。

参考リンク

SWCC株式会社(旧 昭和電線ホールディングス株式会社)

住友電気工業株式会社(住友電工、Sumitomo Electric Industries, Ltd.)

https://sumitomoelectric.com/jp/products/wire-cable

フジクラダイヤケーブル株式会社(Fujikura Dia Cable, Ltd.)

https://www.fujikura-dia.co.jp

北日本電線株式会社

https://www.kitaniti-td.co.jp/products/cable_wire/distribution/wcvt